terça-feira, 6 de dezembro de 2022

Princípios da Organização Econômica do Estado Novo - Azevedo de Amaral

terça-feira, 29 de novembro de 2022

História do Corporativismo - Azevedo de Amaral

(Trecho do livro O Estado Autoritário e a Realidade Nacional, Azevedo de Amaral, cap. III)

A ideia corporativista, cujas origens históricas são remotas, não nos cabendo aqui examiná-las, reapareceu no mundo contemporâneo há muitos decênios em consequência de fatos de duas categorias. Preliminarmente deve-se lembrar que as organizações corporativas, destruídas em França pela revolução de 1789 e desaparecidas nos países latinos pela repercussão que neles teve a grande crise francesa do século XVIII, nunca haviam cessado de existir na Inglaterra.

Nos últimos anos do século passado e mais acentuadamente no princípio do atual, a história, do período medieval começou a ser feita de modo muito mais sério que até então. Em torno daquela época se haviam formado ideias errôneas, convergentes todas para a conclusão de que a Idade Média fora apenas um período de, superstição, de ignorância, de peste, lepra, queima de feiticeiras e outras coisas, que se enquadravam em um conjunto sinistro de obscurantismo, crueldade e sofrimento humano. Hoje, somente ignorantes repetem essas calúnias acerca de uma das fases da história do Ocidente que, sob vários pontos de vista, contém as expressões mais nobres e mais enérgicas do gênio da Europa. Entre as descobertas que a pesquisa erudita do último meio século veio pôr em foco, uma das mais interessantes sem dúvida é a concernente à organização da economia medieval.

Em muitos dos seus aspectos e, particularmente, no sentido que a orientava, a economia medieval foi organizada de modo mais humano e mais inteligente do que ocorreu no período da pós-renascença e, sobretudo, no de transição do início do grande capitalismo, começada com a revolução industrial do século XVIII. O eixo daquela organização econômica, que corresponde de um modo tão curiosamente preciso às mais modernas e avançadas ideias do economismo social contemporâneo, era a corporação profissional. O individualismo que se vem expandindo desde a Renascença, hipertrofiando-se até culminar nos excessos do “laissez faire” manchesteriano, obliterou por tal forma o conceito da solidariedade econômica coletiva, que o século XIX, entre as suas mais graves heresias, incluiu a ideia de que a corporação medieval era um fóssil sociológico, ao qual se devia atribuir a lentidão do progresso econômico da Idade Média. Nas páginas do livro de Henri de Man a que acima aludimos, está contida réplica adequada a essa opinião tão infundada, mas que foi repetida como matéria de fé até os primeiros anos do século XX.

O despertar do interesse histórico pelo corporativismo medieval havia sido precedido, de algumas dezenas de anos, pela eclosão do moderno sindicalismo. As Trade Unions inglesas, desde meados do século XIX, se tinham tornado não somente poderosos instrumentos de defesa de classe, como pouco a pouco haviam desenvolvido atividades políticas, assegurando a eleição parlamentar de representantes sufragados pelo voto dos seus membros. Em França, a reação contra o anti-corporativismo, no período da grande revolução, crescera até impor, em 1884, o reconhecimento legal dos sindicatos. O mesmo acontecia em outros períodos europeus e, nos Estados Unidos, a organização corporativa progredia também, encaminhando-se para ter como expressão máxima da sua força uma formidável associação, a American Federation of Labour. Ao mesmo tempo irrompia um movimento intelectual com múltiplas correntes, variando desde o preconício romântico do restabelecimento do “guild” medieval puro e simples, até o de formações com caráter acentuadamente anarquista. O sentido de todas essas tendências aparece, na sua expressão máxima, através da obra de George Sorel, que marcou o ponto de partida de uma nova fase na orientação filosófica das correntes coletivistas modernas.

Ao lado desses fatores preponderantemente culturais, aos quais se juntavam, é claro, as razões de ordem econômica e política, surgiram determinantes da renascença do corporativismo, promanadas exclusivamente de imperiosos motivos de natureza econômica. A expansão incessante do individualismo, estimulado pelas ideias liberais e constituindo mesmo um dos elementos inerentes à essência do regime democrático-liberal, precipitou a ação de causas, que na lógica do seu encadeamento conduziram as nações ocidentais e depois outros países do mundo a uma situação em que todas se viram defrontadas pela perspectiva do comunismo revolucionário e destrutivo. Como alternativa a essa ameaça, que atingia nas suas possibilidades os próprios fundamentos da civilização irradiada da Europa, o surto do neocapitalismo caracterizado pela produção em massa, tornada possível pelos enormes e incessantes aperfeiçoamentos da técnica mecânica das indústrias, podia sem dúvida oferecer uma alternativa salvadora.

Condições inerentes à própria natureza essencial do capitalismo da produção em massa vieram anular o valor teórico e o alcance prático da doutrina de Marx sobre o caráter irredutível da luta entre o capital e o trabalho. Em vez de um conflito perpétuo e cada vez mais acentuado entre empregados e empregadores, o que veio a ocorrer em consequência do surto do grande capitalismo da produção em massa foi a identificação dos interesses do operariado e do patronato. O trabalho, que a economia clássica, nos termos das bem conhecidas ideias de Ricardo, encarava como uma mercadoria pela qual o empregador tinha interesse em pagar o mínimo possível, apareceu, no jogo da economia contemporânea, com um aspecto que o famoso elaborador da teoria do fundo de salário não pudera imaginar.

No sistema da produção em massa, os trabalhadores formam em conjunto a melhor parte do mercado consumidor da produção. Em tais circunstâncias, longe de ter interesse em pagar salários baixos, o patronato tem necessidade de elevar ao mais alto nível possível a remuneração dos seus empregados, a fim de que, em um regime de salário alto e generalizado, aumente proporcionalmente o poder aquisitivo do mercado que deve absorver a formidável massa de artigos produzidos. Assim, o castelo teórico, edificado por Marx sobre a base efêmera de uma experiência econômica limitada à situação da Inglaterra de meados do século passado e que se articulava todo em torno de ideias econômicas, tornadas mais tarde obsoletas, ruiu fragorosamente. O marxismo não foi destruído pela argumentação dos seus adversários. Caiu por terra sob a pressão irresistível dos progressos da técnica industrial, que tornaram possível a produção em massa.

Mas se o marxismo, que os fascistas dizem estar hoje empenhados em combater quando ele já se acha há muito morto e mumificado como um fóssil sociológico, desapareceu no conjunto dos problemas da vida moderna com o surto do neocapitalismo, outras questões persistiam, exigindo soluções novas. Um dos efeitos da expansão do capitalismo da produção em massa foi o deslocamento da ação do capital da esfera individualista, que lhe fora circunscrita na órbita traçada por Adam Smith e os seus imediatos continuadores, órbita fechada em configurações ainda mais rígidas pelo comunismo dos dias de Richard Cobden, que levaram as ideias do fundador da economia clássica até limites que o autor da “Wealth of Nations” nunca previra. Dessa esfera, em que o individualismo tresloucado dos fanáticos liberais da escola de Manchester destituíra o jogo das forças econômicas dos elementos humanos e éticos, tão claramente perceptíveis nas ideias de Adam Smith, a ação do capital foi transferida para um plano de cooperação corporativista, de que o trust se tornou o órgão característico.

O capitalismo corporativo surgira, porém, com diretrizes traçadas exclusivamente por preocupações inerentes aos interesses particulares dos grupos que se associavam nos trusts. A estrutura do liberalismo econômico desconjuntara-se, não podendo resistir à ação contraditória dos egoísmos individuais com que a tinham argamassado os utopistas do laissez faire. A organização das corporações capitalistas foi imposta pelas necessidades econômicas, que exigiam a correção dos efeitos ruinosos do esbanjamento de energias em uma concorrência desbragada e de outros aspectos de desorganização anarquisante da produção e da distribuição, operadas em um regime de individualismo sem limites.

Esboçava-se, contudo, um perigo novo e, sob certos pontos de vista, não menos grave que a confusão precipitada pelos excessos da economia liberal. O capital organizava-se em formações próprias, ao mesmo tempo que o trabalho consolidava e aumentava a eficiência econômica e política das suas corporações Era a perspectiva de uma luta industrial, em que forças igualmente poderosas e temíveis, e ambas organizadas para se defrontarem, iriam empenhar-se em conflitos, cuja repercussão sobre a economia das coletividades nacionais e sobre a segurança dos Estados poderia acarretar efeitos destrutivos de incalculável alcance.

Foi da previsão das possibilidades do conflito entre as combinações capitalistas e as corporações trabalhistas que surgiu a ideia de uma renovação profunda do conceito do Estado, para elaborar em torno de organizações estatais, preparadas para intervir com eficácia na esfera econômica, um sistema corporativista de produção e de distribuição da riqueza. Essa ideia, que o legislador constituinte brasileiro introduziu como uma das finalidades do Estado Novo organizado pelo estatuto de 10 de Novembro, não é portanto nada que constitua uma característica do regime fascista. Aliás, ninguém melhor que um fascista, o insuspeitíssimo G. de Michelis (13), estudou e focalizou o caráter universal das causas e tendências do corporativismo contemporâneo, por forma a tornar inadmissível a opinião de que a adoção de um sistema de economia corporativa e a fisionomia corporativista de um Estado indiquem qualquer afinidade com as doutrinas do fascio.

Mas antes de deixarmos este assunto, ao qual teremos entretanto de voltar em um dos capítulos ulteriores, cumpre-nos fazer uma observação de grande relevância. Longe de poder ter a seu crédito a criação do Estado corporativo, o regime fascista corrompeu, desvirtuou e anulou na Itália o sentido da organização corporativista. O princípio sobre o qual se baseia a ideia do Estado corporativo é o da representação da sociedade por meio dos órgãos que constituem os núcleos dos grupos econômicos e profissionais. De acordo com esta teoria, é dos sindicatos que devem partir, para convergirem no Estado, as expressões múltiplas das correntes que formam, no seu conjunto, a vontade nacional e podem ser consideradas como autênticas forças representativas da nação.

Na Itália, a índole ditatorialista do sr. Mussolini e a fisionomia ultra-estatista da organização fascista inverteram o sentido do corporativismo. Em vez do Estado ser a expressão orgânica e dinâmica da nação, que nele atua através dos órgãos representativos das suas atividades econômicas e espirituais, tornasse a única realidade o propulsor exclusivo do dinamismo nacional, que é apenas um reflexo da vontade despótica do detentor da maquinaria estatal. O sindicato não é ,o núcleo donde promana para o Estado a energia da vontade nacional. E apenas um tentáculo burocrático, por meio do qual o Estado exerce o seu poder arbitrário dos múltiplos setores da nacionalidade comprimida e asfixiada nas malhas da organização totalitária.

Felizmente a organização corporativa da economia nacional, preceituada como uma das finalidades primaciais do Estado Novo nos termos da letra a) do art. 61 da Constituição, nada tem de comum com o corporativismo espúrio que se encontra no regime fascista.

quarta-feira, 23 de novembro de 2022

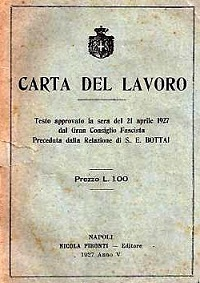

O Estado Corporativo e Sua Organização (I-X) - Carta del Lavoro

(Carta Del Lavoro, Aprovada no Grande Conselho Fascista, de 21 de abril de 1927)

O ESTADO CORPORATIVO E SUA ORGANIZAÇÃO

I.

A Nação Italiana, é um organismo, que tem fins, vida, meios de ação superiores aos dos indivíduos isolados ou agrupados que a compõe. É uma unidade moral, politica e econômica, que se realiza integralmente no Estado fascista.

"Os conceitos contidos nesta Declaração referem-se á organização do Estado corporativo fascista. O fortalecimento da autoridade do Estado, é justificada pela consideração de que o Estado representa a vontade politica nacional, que é soberana, porque os fins que se propõe alcançar, constituem a expressão da mais alta consciência moral dos cidadãos. A organização sindical-corporativa, é justificada pela consideração de que a Nação resulta também da atividade econômica dos cidadãos e esta atividade deve encontrar uma sistematização na organização jurídico politica do Estado, por meio de órgãos apropriados, segundo o caráter da economia moderna. Estes órgãos são os sindicatos, que representam a categoria isolada, e as corporações que representam mais categorias que concorrem para uma atividade econômica."

II.

O trabalho, em todas suas formas organizativas e executivas, intelectuais, técnicas, manuais, é um dever social. Devido a isso, ele é tutelado pelo Estado. Sob o ponto de vista nacional o conjunto da produção é unitário; seus objetivos são unitários e resumem-se no bem estar dos indivíduos e no desenvolvimento do poder nacional.

"O primeiro período desta Declaração, contem um principio, que sendo do mesmo gênero, deriva dos que estão encerrados na la. Declaração. O art. 44, lett. b), das Normas de atuação (Decre. n. 1130 de 1° de julho de 1926) a Lei n. 563, de 3 de abril de 1926, que é a lei fundamental da organização sindical fascista, estabelece que os órgãos corporativos têm entre outras a função "de promover, encorajar e subsidiar todas as iniciativas, tendentes a coordenar e melhor organizar a produção". É também de competência do Conselho Nacional das Corporações, dar pareceres "sobre a atividade dos órgãos e institutos corporativos para os fins do incremento, da coordenação e aperfeiçoamento da produção" (art. 10, n. 5, da Lei n. 206 de 20 de março de 1930). O poder de elaborar normas para a disciplina unitária da produção, foi atribuído ás Corporações (art. 8 da Lei, n. 163 de 3 de fevereiro de 1934)."

III.

A organização sindical ou profissional é livre. Mas só o sindicato legalmente reconhecido e submetido ao controle do Estado, tem o direito de representar legalmente a categoria de empregadores e trabalhadores, em virtude da qual foi constituído: de defender seus interesses perante o Estado e ás demais associações profissionais; de celebrar contratos coletivos de trabalho, obrigatórios para todos os membros que pertencem á referida categoria, de impor-lhes contribuições, e de exercer com relação aos mesmos, funções delegadas de interesse publico.

"Estas leis estabelecem:

1) Pode-se constituir um ou mais sindicatos, para cada categoria, mas o Estado reconhece a personalidade jurídica prevista por estas leis, só ao sindicato que possuir determinados requisitos;

2) A personalidade jurídica, segundo estas leis, não é simplesmente uma personalidade jurídica de direito privado, que permite possuir e comparecer em juízo, mas é uma personalidade jurídica de direito publico em virtude da qual, se atribui ao sindicato o poder de representar todos os membros pertencentes á categoria, mesmo si estes não são inscritos no sindicato, nas relações com as outras categorias e com o Estado; de celebrar contratos coletivos, que são validos também para aqueles que não são inscritos, mediante a força de uma lei geral; de representar a categoria no exercício de direitos públicos, como a representação nos vários órgãos econômicos e políticos do Estado; de exercer em relação aos representantes algumas funções que seriam de competência do Estado, e que o Estado delega ao sindicato. Isto explica porque essa personalidade jurídica só pode ser concedida a um único sindicato."

IV.

A solidariedade dos diversos fatores da produção, encontra sua expressão concreta no contrato coletivo de trabalho, obtida pela conciliação dos interesses opostos dos empregadores e dos trabalhadores, e pela sua subordinação aos interesses superiores da produção.

"Quando estabelecem as condições de trabalho os sindicatos dos empregadores e dos trabalhadores devem uniformar-se ás possibilidades econômicas da sua indústria e á situação econômica nacional: estas possibilidades e esta situação são averiguadas tecnicamente por meio de dados precisos fornecidos pelos sindicatos, pelo Ministério das Corporações ou pelo Instituto Central de Estatística.

Todo o contrato estipulado pelos sindicatos fica depositado junto aos órgãos corporativos provinciais ou ao Ministério das Corporações (conforme o contrato, provincial ou nacional), porque os referidos órgãos do governo, devem controlar os contratos para que sejam respeitadas as mínimas garantias do trabalho, estabelecidas pelo Código do Trabalho (Declaração, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX).

O contrato é publicado em seguida, na folha dos anuncios legais da Província, ou na Gazeta Oficial das Leis do Reino, e desse momento, entra em pleno vigor. Já se verificou o caso em que, um empregador e um operário, foram condenados pelo Tribunal, porque o primeiro tinha oferecido e o segundo aceito, um salario inferior ao estabelecido pelo contrato de trabalho da sua categoria."

V.

A Magistratura do Trabalho, é o órgão pelo qual o Estado, intervém para regularizar as controvérsias do trabalho, quer se refiram á observância das convenções, e de outras normas existentes, quer á determinação de novas condições de trabalho.

"Não se trata de uma Corte arbitral, mas de uma verdadeira magistratura: de fato, consiste em uma seção da Corte de Apelação, composta de um Presidente, de dois conselheiros, e de dois cidadãos peritos, nas questões relativas ao trabalho. Estes peritos são escolhidos para cada causa, pelo Primeiro Presidente da Corte de Apelação, em um álbum onde eles estão inscritos, que é examinado de dois em dois anos, e que é constituído segundo as indicações do Conselhos Provinciais das Corporações. Os peritos não devem ter interesse pessoal pela causa que deverão julgar. Eles fazem parte integrante do colégio julgador.

A Magistratura do Trabalho, pode ser chamada para decidir uma questão de interpretação de um contrato coletivo, ou intervém quando as partes não conseguem fazer um contrato, porque não concordam com alguma das clausulas como por exemplo: a relativa ao salario.

Pode também recorrer á Magistratura do Trabalho, toda a categoria que ainda não foi constituída em sindicato, para que sejam estabelecidas suas condições de trabalho; neste caso, a Magistratura nomeia um curador da categoria, para representar seus interesses.

A Magistratura emite uma sentença, nas questões pelas quais se interessa, que é obrigatória para todos, como um contrato coletivo, depositado e publicado."

VI.

As associações profissionais legalmente reconhecidas, asseguram a igualdade jurídica entre os empregadores e os trabalhadores, mantêm a disciplina da produção e do trabalho e fomentam seu aperfeiçoamento.

As Corporações constituem a organização unitária das forças da produção e representam integralmente seus interesses.

Devido a esta representação integral, sendo os interesses nacionais, interesses da produção, as Corporações são reconhecidas pela lei, como órgãos do Estado. Como representante dos interesses unitários da produção, as Corporações podem ditar normas obrigatórias, sobre a disciplina das relações de trabalho e sobre a coordenação da produção, sempre que tenham sido devidamente autorizadas pelas associações coligadas.

"As três frases seguintes, afirmam diretrizes que são realizadas juridicamente pelas leis acima citadas e pelas seguintes: Lei n. 206, de 20 de março de 1930, e Decreto n. 908, de 12 de maio de 1930; Decreto do Chefe do Governo, de 27 de janeiro de 1931; Lei n. 163, de 5 de fevereiro de 1934."'

VII.

O estado corporativo, considera a iniciativa privada no domínio da produção, como o instrumento mais eficaz e mais útil ao interesse da Nação.

Sendo a organização privada da produção, uma função de interesse nacional, o organizador da empresa é responsável perante o Estado, da orientação da produção. A colaboração das forças produtivas, cria entre estas forças, uma reciprocidade de direitos e de deveres. O trabalhador em geral, seja técnico, empregado ou operário, é um colaborador ativo da empresa econômica, cuja direção está a cargo do empregador, que é o responsável.

"Devido a esta responsabilidade, cabe ao empregador a direção da empresa. Mas isto não impede que o trabalhador seja reconhecido como um colaborador ativo da empresa, que sem ele não poderia viver.

O empregador, goza de plena liberdade na gestão de sua empresa, mesmo perante o sindicato ao qual pertence e que o representa: de fato, o art. 22 do Decreto de 1° de julho de 1926, n. 1130, estabelece que "as associações sindicais não podem exercer ingerência de espécie alguma na gestão administrativa, técnica, e comercial das empresas, sem o consenso de seus sócios."

VIII.

As associações profissionais de empregadores, têm o dever de assegurar por todos os meios, o aumento da produção, o aperfeiçoamento dos produtos, e a redução dos preços. A representação dos que exercem uma profissão livre ou uma arte, e as associações dos funcionários públicos, concorrem para a salvaguarda dos interesses da arte, das ciências e das letras, para o aperfeiçoamento da produção, e realização dos fins Moraes do regímen corporativo.

"As funções das associações profissionais, são estabelecidas nos estatutos de cada sindicato."

IX.

A intervenção do Estado na produção econômica, verifica-se unicamente, quando falte ou seja insuficiente a iniciativa privada, ou quando estejam em jogo, interesses políticos do Estado. Esta intervenção pode assumir o aspecto de um controle, de um encorajamento, ou de uma gestão direta.

"A intervenção do Estado, até agora, se realizou em diversos campos, e sob vários aspetos, mas sempre devido á razões de alto interesse publico. São típicos os casos, que se verificaram no domínio agrícola: alguns proprietários que não cuidaram do cultivo da terra, perderam o direito de administra-la, embora continuem sendo os legítimos proprietários. A administração da terra, foi confiada a outros, com o objetivo de obter os frutos que ela pode dar.

O Decreto n. 1670, de 31 de dezembro de 1931, autoriza ao Ministério das Corporações, a criação de consórcios obrigatórios, entre os que exercem vários ramos da indústria siderúrgica.

O Decreto n. 1296, de 16 de abril de 1936, conferiu ás Corporações a fiscalização dos consórcios voluntários. O Decreto Lei n. 848, de 14 de janeiro de 1937, atribuiu ás Corporações, o poder de autorizar a abertura de novas instalações industriais e a ampliação das instalações existentes. O Decreto n. 523, de 28 de abril de 1937, atribuiu ás Corporações o controle dos preços. O Decreto Lei n. 375, de 12 de março de 1936, estabeleceu que todas as empresas que administram as economias do publico e exercem o credito, estão submetidas a um órgão do Estado, denominado "Inspetoria da defesa, da economia e do exercício do credito".

Há um Decreto que disciplinou a intervenção do Estado, na indústria das construções navais, de capital importância nacional.

Outras formas de intervenção são constituídas pela criação de institutos ou empresas, destinados a ramos especiais da produção, de grande interesse para a economia nacional como a hidrogenação dos combustíveis para os minerais e o carvão de pedra; nestes institutos o Estado participa com ações, ou com outras formas de intervenção.

Outras medidas estabelecem o controle do Estado, no comercio com o estrangeiro, nos câmbios, na cessão de divisas monetárias, no comercio do ouro."

X.

Nos casos de controvérsias coletivas de trabalho, não pode ser intentada ação judicial, sem que primeiro o órgão corporativo tenha tentado a conciliação. Nas controvérsias individuais, concernentes á interpretação e á aplicação do contrato coletivo de trabalho, as associações profissionais, têm a faculdade de intervir em prol da conciliação.

Essas controvérsias são de competência da magistratura ordinária, que julga com o concurso de assessores designados pelas associações profissionais interessadas.

"A tentativa de conciliação é obrigatória, para os órgãos que deverão resolver e conciliar as controvérsias.

Se as controvérsias individuais, não puderam ser conciliadas pelos sindicatos, são levadas perante o juiz ou o Tribunal, assistidas pelos peritos, como nas controvérsias coletivas (Lei n. 1073, de 21 de maio de 1934)."

segunda-feira, 3 de outubro de 2022

Saudação ao Presidente Getulio Vargas, Alberto Pasqualini

[O começo do discurso trata-se de comentários sobre a administração do Estado do Rio Grande do Sul, do qual, omitimos]

Por esses princípios temos orientado a nossa ação e é sob a inspiração deles, Sr. Presidente, que desejamos continuar a prestar-vos o nosso leal concurso na objetivação do vosso e do nosso grande sonho e que é a construção moral e material de uma grande e forte nação. Grande e forte, não para oprimir outras nações, mas para cooperar com elas na realização dos grandes ideais da humanidade.

É também com essa disposição de ânimos que estamos decididos a praticar o Estado Novo porque o compreendemos e o interpretamos não apenas como alteração de organização política, mas, principalmente, como renovação de mentalidade, de orientação governamental e de métodos de administração. Estes devem assentar em princípios técnicos, devem ser ditados pelo interesse público e não por conveniências pessoais ou político-partidárias.

A própria constituição política do país deve ser o sistema fundamental dos processos técnico-jurídicos mais aptos a realizar o constante ajustamento da sociedade às novas condições espirituais e materiais da vida. O Estado é a integração desses processos e está para a coletividade como o sistema nervoso para os seres animados. Ele deve, portanto, ser estruturado de tal forma que permita a pronta e rápida percepção das necessidades de todas as partes do organismo social e assegure a rapidez das reações específicas destinadas a satisfazê-las. O Estado é, essencialmente, um órgão de ajustamento e equilíbrio social.

Nos organismos superiores, quando há falhas no sistema de relação e de coordenação, dá-se a ruptura do equilíbrio entre o organismo e o meio, o que pode acarretar o prejuízo e até a destruição daquele. Fenômeno análogo acontece com as sociedades quando há defeitos no seu aparelhamento de defesa e no seu mecanismo de adaptação nos diferentes momentos históricos do processo evolutivo.

Creio ser essa a filosofia do Estado Novo e sua justificação histórica.

Ele não é uma ameaça à liberdade individual, mas pretende ser a garantia da liberdade dentro dos princípios da justiça social e dos interesses nacionais.

Não pode haver liberdade para a prática da injustiça e da iniquidade. O individualismo exagerado conduz à opressão dos fracos e é uma tese da plutocracia. O outro extremo, a anulação do indivíduo e o aniquilemos da personalidade, é obra da barbaria e do despotismo. A personalidade e a dignidade humanas devem ser respeitadas, a liberdade individual precisa ser assegurada, mas a medida e o critério da liberdade é o interesse social. O indivíduo é livre, porém ele deve ver e medir a sua liberdade não com seus olhos e as suas medidas, mas com os olhos e o estalão da coletividade.

Esses postulados acham-se inscritos na Constituição de 10 de novembro de 1937. Como consequência lógica, instituiu ela os processos considerados mais adequados a garantir a sua execução prática. Se o Estado Nacional é forte, ele o é para defender o direito e não para destruí-lo. O direito, porém, que ele defende é o conjunto das condições que garantem a cada um uma justa parcela na distribuição dos bens da civilização.

Afirma-se que um dos característicos do Estado Nacional é o de ser autoritário. Este qualitativo exige interpretação. Autoritarismo não é aqui, como vulgarmente se supõe, sinônimo de arbítrio e ilegalismo. Estado autoritário é o Estado provido dos meios eficazes do cumprimento de sua missão. Estado autoritário é sinônimo de Estado ativo em contraposição ao passivismo determinado pela supremacia do indivíduo.

A ampliação da esfera da atividade estatal é uma decorrência do ritmo, do estilo da vida moderna e da complexidade crescente dos seus problemas. Estado autoritário não significa, pois, arbítrio governamental, mas uma maior sensibilidade e uma maior reatibilidade no ajustamento contínuo dos interesses individuais aos interesses coletivos.

Somos democratas e o nosso regime é democrático, mas a democracia não deve proceder como o homem insensato da Escritura que foi aconchegar e aquecer ao calor do peito as víboras que encontrara enregeladas no caminho.

A democracia, se quiser sobreviver, deve ser menos piedosa e, diante dos perigos que a ameaçam, munir-se dos necessários meios de defesa.

A nossa época é essencialmente socialista, e o nosso socialismo, o socialismo brasileiro, não se caracteriza pela trituração do indivíduo na máquina do Estado, mas pela cooperação harmônica das partes com o todo. O Estado é o órgão que realiza o sistema da cooperação nacional.

Na essência de todas as concepções e movimentos políticos sociais modernos é essa a ideia fundamental que reponta e que procura consubstanciar-se. Existe no mundo uma aspiração generalizada, um desejo, um ideal de justiça social em busca das formas de materializar-se. Esse sentimento tem força muito superior aos interesses e às vontades individuais e vai abrindo caminho por entre as resistências do egoísmo como a planta por entre as pedras que a oprimem no solo onde brota. Felizes os povos quando homens superiores de aguçada esthesia política, sintonizam com esse ideal e o realizam sem perturbar o ritmo social. Desgraçadas as nações quando lhe servem de médium naturezas deformadas e patológicas, cujas reações desordenadas e cujos excessos podem comprometer a própria civilização. Essas nações, como pêndulos violentamente sacudidos, oscilarão em busca de equilíbrio até que desapareça a mão que as conturba.

A vossa sensibilidade política. Senhor Presidente, pressentiu, na agitação do mundo, o ponto de equilíbrio, sem oscilar nos extremos. Em linguagem hegeliana, poderíamos dizer que, no panorama político social - brasileiro de 1937, o individualismo era a tese; os extremismos, a antítese; vós. Senhor Presidente, realizastes a síntese.

Extraordinárias - escreveu Cícero na República - são as transformações e as mudanças cíclicas que se operam nas estruturas dos Estados. Estudá-las é função do sábio; pressenti-las, prevê-las. moderar-lhes a eclosão e ritmar-lhes o curso, é missão de um grande estadista inspirado por Deus.

Nenhuma doutrina política é totalmente verdadeira nem totalmente falsa. A sabedoria consiste precisamente em extrair e aproveitar de cada uma o seu teor de conveniência e de justiça.

O regime instituído pela Constituição de 1937 é capitalista. Mas não totalmente capitalista, porque não admite o predomínio do capital sobre o trabalho, nem a exploração do fraco pelo forte. As relações entre o capital e o trabalho estão assentadas num plano de harmonia e cooperação e não de subordinação. Em princípio, os meios de produção são privados. Pode, porém, o Estado, em determinadas circunstâncias, quando o interesse nacional o exige, subtrair esses meios da livre concorrência e socializá-los.

O regime instituído pela Constituição de 1937 é corporativista. Não é, porém, totalmente corporativista, porque o seu corporativismo é econômico e não político.

O regime instituído pela Constituição de 1937 é democrático, mas a democracia não é ultra individualista, liberal e contemplativa. E ela lateralmente temperada pela instituição corporativa e, centralmente, pelo intervencionismo estatal e pelo reforçamento do Poder Executivo.

Se alguém perguntasse se é este o regime verdadeiro responderíamos que, filosoficamente, a pergunta não tem sentido, porque não há, em tese, regimes verdadeiros ou falsos. Há regimes que convêm ou não convêm a um determinado momento histórico, que se adaptam ou não se adaptam a uma determinada nação.

Os regimes políticos, como instrumentos de adaptação do organismo social às condições históricas, são funções do espaço e do tempo, variam, alteram-se, retificam-se, aperfeiçoam-se. E necessário até que haja um certo coeficiente de elasticidade para facilitar em todas as circunstâncias essa adaptação.

Uma carta política define-se, pois, pelas suas coordenadas históricas e deve ser julgada, dentro do espírito e das necessidades da época, pelas suas ideias nucleares, pelas suas diretrizes fundamentais, pelo seu conteúdo social.

Creio que a melhor apologia que se possa fazer da Carta constitucional de 1937, como estruturação política e social reclamada pelo momento histórico, seja dizer-se que os seus princípios basilares já se haviam imposto entre nós muito antes de ser ela outorgada.

Se fosse lícito ao humilde intérprete do Departamento ilustrar a tese com uma documentação pessoal, pediria vénia para repetir as seguintes palavras proferidas no momento em que um grupo de moços cheios de ideais e de ilusões transpunha os umbrais da academia e tomava uma atitude diante dos problemas da vida.

“Estamos vivendo o período de doutrinação que precede às grandes transformações sociais. A consciência coletiva já começa a perceber que a organização política e econômica da sociedade atual não corresponde às suas necessidades materiais e aos seus postulados morais."

Nenhum homem, sincero e probo, poderá assegurar que a constituição política da sociedade moderna e o seu regime econômico estejam calcados sobre a ideia de utilidade geral, de bem coletivo, que constituem o ideal de justiça. Só os espíritos superficiais, ou os caracteres torpemente egoístas, poderão considerar justa a situação de milhões de desafortunados a quem uma organização social deficiente e aberrante da equidade dá, em troca de trabalho e de sofrimento, a incerteza do pão de cada dia.

Não. A justiça não é a utilidade do mais forte, como proclamava cinicamente o sofista interlocutor de Sócrates.

A justiça deve ser, como a definiu o filósofo que a história apelidou divino, a expressão da harmonia universal. Para que reine a ordem e a harmonia na sociedade é necessário que se a reforme, que se não pretenda, levianamente, deter a evolução que normalmente se deve operar. E preciso orientar e dirigir as forças sociais, perscrutando e prevendo cientificamente o termo a que se dirige. E mister não obstar-lhes insensatamente o desdobramento, para que, acumuladas e potencializadas, não explodam formidáveis e irresistíveis, revertendo violentamente instituições e arruinando coletividades.

Em todos os momentos históricos da sociedade, em todos os pontos da curva evolutiva, a sua constituição econômica e política deve ser a mais adequada à diferenciação das funções que nela se opera e ao desdobramento rítmico de todas as atividades. Se a harmonia cessa de existir, se se rompe o equilíbrio funcional, a sociedade, necessariamente, se perturba e se debate, como sucede nas regiões atmosféricas, quando o equilíbrio barométrico agita as camadas aéreas, deslocando-as, revolvendo-as, convulsionando-as, desencadeando, enfim, os tufões e as tempestades.

É necessário que a organização econômica, o regime da produção, o sistema político e jurídico evolviam incessantemente com a própria sociedade. Mas o processo deve ser lento e progressivo.

Não é de crer-se, por isso, que esse objetivo possa ser alcançado com programas trágicos e com revoluções apocalípticas; com doutrinas que pretendam destruir e aniquilar, em vez de integrar e construir; com sistemas que visem eliminar uma das causas de injustiça social, implantando outra, quiçá mais perigosa e mais temível. A revolução é sempre o equivalente da opressão e, portanto, padece dos mesmos erros, dos mesmos vícios e das mesmas iniquidades.

Há, por outro lado, quem entendia que o máximo que se podia atingir, econômica e politicamente, foi alcançado pela Revolução Francesa, que proclamou a igualdade de todos perante a lei. criando a democracia baseada no conceito de cidadão.

Esquecem, porém, como observa vim sociólogo moderno, que o cidadão, como ente primogênito da soberania política, não existe nem pode existir nos tempos atuais. O cidadão, como expressão política, só era possível na antiguidade clássica, porque o trabalho produtor era exclusivamente realizado pelos escravos, permitindo aos civis, uma intensa e exclusiva atividade política.

Hodiernamente, o cidadão é uma ficção legal, porque, sob as suas aparências, existe a realidade que é o indivíduo, como elemento integrante de um sistema econômico diverso. E preciso, pois, descobrir uma organização social que, sob o ponto de vista econômico, seja baseada na realidade da produção, e, sob o ponto de vista político, seja a expressão de ficções legais, metafísicas, mas de todas as atividades ou funções orgânicas da sociedade.

Só assim se realizará a justiça econômica, a justiça política, a justiça social, que sempre foi o ideal dos filósofos e o ideal consciente ou subconsciente da sociedade.”

Essas palavras, pronunciadas há quase doze anos, constituem um indício de que, já antes da Revolução de 1930, tinham curso entre a mocidade as ideias que deveriam mais tarde encontrar expressão na Carta de 1937 e na admirável e avançada legislação social do País.

Mas se os regimes, seja qual for a sua natureza e o seu estilo, são funções do espaço e do tempo, algo deve ser invariante em todos eles; logo, é o próprio espírito que os toma fecundos e sem o que não passarão de fórmulas estéreis e vazias. Esse algo, esse quid vivificador, é a vontade firme e constante dos governantes e governados, de praticá-los honesta e sinceramente e de orientar no serviço da Pátria os seus pensamentos e as suas ações sub spicieaeternitates. A pátria é eterna e está acima dos homens e de suas criações efémeras, como o firmamento está acima das nuvens que às vezes o toldam e o obscurecem mas que em seguida se desfazem tangidas pelo vento.

Esses são os propósitos, esses são os sentidos, que nesta hora. Senhor Presidente, unem a todos os rio-grandenses de boa vontade.

Extirpado o caudilhismo, que menos nos oprimia do que nos desagradava, transformou-se o potencial de nossas energias polêmicas em energias orgânicas de trabalho e de reconstrução. O Rio Grande transfigurou-se. O Rio Grande das turmas rodoviárias, das fanfarronices e das ameaças ridículas, o Rio Grande caudilhesco - revivescência anacrônica e caricatural de tempos heróicos - esse Rio Grande desapareceu para sempre e jamais reviverá, porque o Rio Grande, sem deixar de ser heróico, quer ser aquilo a que o votou a sua destinação histórica: uma expressão racional de trabalho, de cultura e de civilização.

A quem deve o Rio Grande a realização do seu maravilhoso destino?

Responde o povo. Senhor Presidente, nas consagrações que vos tem tributado. Ele vos diz que enquanto a gratidão não se apagar do coração dos homens, a sua dívida para conosco será imprescritível e irresgatável.

Quando aqui lutávamos não pela supremacia de partidos ou de homens, o que seria substerno, mas para integrar o Rio Grande na civilização, a mocidade nos exortou: “libertai o Rio Grande e tereis o seu coração!”

Vós acudistes e aqui tendes nossos corações, são corações altivos, e por isso mesmo, corações leais.

Corações altivos, sim, corações altivos! Porque não seria digno de um grande e nobre chefe comandar homens que não marchassem de cabeça erguida e não trouxessem nos lábios o que sentem no coração!

O Rio Grande contou convosco numa das horas mais sombrias do seu destino. Podeis estar certo de que essa certeza jamais vos decepcionará!

PASQUALINI, Alberto. A homenagem do Departamento Administrativo ao Chefe da Nação. Correio do Povo, Porto Alegre, 17 nov.1940.p. 7,13

segunda-feira, 26 de setembro de 2022

Diretrizes Fundamentais do Trabalhismo Brasileiro

O programa do Partido Trabalhista Brasileiro, fundado em março de 1915, tinha em vista,

em muitas das suas disposições, a nova ordem constitucional que se iria instituir. A preocupação

fundamental do

Partido, preocupação justa e legítima, era que não fossem diminuídos os direitos e

as garantias assegurados aos trabalhadores pela legislação trabalhista do Presidente Getúlio Vargas.

Com a promulgação da Constituição, em 18 de setembro de 1946, numerosos itens do programa trabalhista tiveram acolhida nos textos constitucionais. Trata-se, portanto, atualmente, de tornar efetivos esses preceitos.

Das circunstâncias apontadas surge a necessidade de uma revisão do programa do Partido, suprimindo disposições já corporificadas em princípios da nossa organização política e incluindo outros que melhor caracterizem a índole de nosso Trabalhismo, configurem os seus objetivos, as suas diretrizes, a sua orientação e o localizem dentro dos sistemas econômicos e sociais que se defrontam no mundo.

Poderíamos admitir que existem atualmente três sistemas ou regimes fundamentais: - o capitalismo, o socialismo e o comunismo. Pondo de lado este último, cuja tática e cujos processos não se poderiam coadunar com a ideologia Trabalhista, é de perguntar qual o regime preconizado pelo Trabalhismo brasileiro, se o capitalismo ou o socialismo. Sobre esse ponto não existem idéias muito claras, o que impõe a necessidade de fixar a verdadeira doutrina e as soluções que se formulam para os nossos problemas fundamentais.

Os objetivos básicos do Trabalhismo

O objetivo básico do trabalhismo, em todo o mundo, é a organização da sociedade de tal

forma que se assegure a crescente eliminação da usura social. E preciso que essa expressão “usura

social” seja compreendida no seu verdadeiro sentido e que se não confunda com “usura monetária”

(isto é, a cobrança de juros excessivos sobre empréstimos), que é apenas uma modalidade de “usura

social”.

Existe usura social quando as relações econômicas entre os membros de uma sociedade não estão baseadas nos princípios da justiça social, tais como hoje os formulamos e admitimos. A usura social é o que comumente se costuma denominar “exploração do homem pelo homem” e que todos reconhecem que deve ser banida do seio da sociedade.

A coletividade humana, do ponto de vista econômico, é baseada na troca: troca de utilidades por utilidades, de utilidades por serviços, de serviços por serviços. O homem vive em sociedade justamente por não ser autossuficiente. A sociedade é, portanto, uma forma de cooperação e a atividade de cada um deve ser uma atividade cooperante, isto é, não deve ter apenas um sentido de utilidade individual, mas também um sentido de utilidade social. A forma individual da cooperação, é o trabalho. Eis porque a sociedade, em última análise, é um intercâmbio de trabalho, intercâmbio que, nas modernas coletividades humanas, assume as formas mais variadas e complexas.

Desde logo seria lícito concluir que poderia haver, na sociedade, duas formas de usura social: uma, conseguindo uns os meios de viver sem a prestação de um trabalho socialmente útil, e outro conseguindo obter esses meios sem que haja uma correspondência entre eles e o valor social do trabalho produzido.

Há usura social toda vez que uns vivem à custa do trabalho alheio ou que as relações de trabalho (ou de intercâmbio de trabalho) ferem os princípios da equidade, tais como são hoje compreendidos.

Se, por exemplo, alguém tem a seu serviço outras pessoas e lhes paga salários miseráveis, obtendo à custa do trabalho das mesmas, bons resultados econômicos, pratica uma forma de usura social. Toda vez que as remunerações de determinadas formas de atividade não correspondem ao grau de sua utilidade coletiva, há usura social.

Aqueles, por exemplo, que, no sistema baseado na iniciativa privada, (sistema capitalista) combinam os fatores da produção (empresários ou capitalistas), fazem jus a uma remuneração (lucro) pela iniciativa, organização, direção e risco dos empreendimentos. Se, porém, para obterem maiores benefícios, explorarem o trabalhador e o consumidor, cometem uma forma de usura social. O lucro que deriva da atividade empreendedora, deduzida aquela parcela que se pode considerar a justa remuneração do empreendedor, deve ser invertido na aplicação da empresa ou em novos empreendimentos.

Relativamente, à remuneração de atividades, poderíamos dizer que há duas formas de usura social: uma positiva e outra negativa. Há usura positiva quando alguém obtém ganhos que estão acima do valor social de sua atividade ou trabalho; há usura negativa, quando os ganhos são inferiores ao valor social do trabalho. No conjunto das relações sociais, as duas formas de usura, são necessariamente correlatas, isto é se há exploradores há, necessariamente explorados.

Suponhamos uma sociedade de três indivíduos, onde dois trabalham e produzem e o terceiro nada faça, e não obstante, percebe os mesmos benefícios. Tal sociedade seria justa? Evidentemente não esse terceiro estaria exercendo uma espécie de usura sobre os demais.

Quando, pois, se afirma que o objetivo fundamental do trabalhismo, em todo o mundo, é a redução senão a eliminação crescente da usura social, a palavra “usura” é empregada no sentido indicado. Mas existem modos diversos de chegar a esse resultado. Sabemos que há os que consideram o lucro uma forma de usura social e entendem, por isso, que a sociedade deve ser organizada de forma que o lucro seja eliminado.

Sabemos também que o lucro é o objetivo do empreendimento privativo do capitalista.

O capitalista é o proprietário dos meios de produção, isto é, da terra, dos estabelecimentos industriais, das máquinas, dos instrumentos de trabalho, das matérias primas - enfim, do capital. Mas, os meios de produção precisam ser acionados pelo braço e pela inteligência do homem. São os trabalhadores que os acionam e aos quais o empregador paga determinado salário. Afirma-se que a remuneração paga ao trabalhador nunca corresponde mas é sempre inferior à sua contribuição real para a produção e que, dessa forma, o empregador como que se apropria de uma parcela desse trabalho, deixando de remunerá-la. O lucro, por exemplo, em última análise, nada mais seria do que essa parcela de trabalho que não é remunerada, o que constituiria uma modalidade de usura social.

Afirma-se, além disso, que a produção capitalista visa exclusivamente o lucro, ao passo que a produção deve ter em vista a satisfação de necessidades humanas.

A forma preconizada para eliminar todos esses inconvenientes seria a socialização dos meios de produção. Nessas condições, os meios de produção deixariam de ser propriedade individual ou privada para tornar-se propriedade social ou coletiva. Deixando de existir o empreendimento privado mas sendo este organizado pelo Estado, deixaria também de existir o lucro, e, consequentemente, a exploração do trabalhador. Dessa forma, afirma-se, a produção se realizaria para o consumo e não para o lucro e o trabalhador receberia, pelo menos teoricamente, o valor integral do seu trabalho.

E assim que muitos apontam o socialismo como um meio de eliminar certos elementos de usura social (ou conseguir o máximo dessa eliminação) considerando-se como tais, a intermediação ou a exploração privada dos meios de produção, distribuição e troca.

Pondo de lado quaisquer considerações sobre a orientação filosófica de certas formas de socialismo, mas encarando apenas o tipo de estrutura econômica que ele apresenta com o objetivo de obter a eliminação crescente da usura social ou da exploração do homem pelo homem, deveremos observar que, no Brasil, não existiriam condições materiais, objetivas, nem condições psicológicas e políticas para a instituição do socialismo, isto é, não lograria aqui alcançar os objetivos visados.

Fazendo sempre abstração de quaisquer considerações de caráter filosófico, que aqui não interessam, é preciso observar que socialização "a posteriori" pressupõe sempre algo que se possa socializar. E necessário um certo desenvolvimento industrial, que não existe no Brasil, e que esse desenvolvimento tivesse atingido aqueles limites em que já não seria conveniente que se mantivesse sob o regime da iniciativa privada.

Pretender, por outro lado, criar um desenvolvimento econômico, sob a forma socialista, seria, no Brasil, um contrassenso. Nem existem meios técnicos, nem meios financeiros, nem educação para tal empresa.

Isso não significa que o Estado, em certos casos, não deva tomar a iniciativa dos empreendimentos econômicos, sobretudo quando estes transcendem os limites das possibilidades ou das conveniências do empreendimento privado. Para isso, porém, é sempre necessária uma preparação técnica e o treinamento de homens que sejam capazes de dirigir, com elevado espírito público, empresas dessa natureza.

Possuímos, sem dúvida, bom material humano, mas este, geralmente, não é aproveitado pelos que governam o país. Enquanto não se modificar a mentalidade dominante não temos esperança de que, sob este aspecto, a situação se possa modificar. Será esse, portanto, um cometimento mais para as novas gerações.

Vê-se, pois, que, embora o objetivo fundamental do trabalhismo possa ser o mesmo em todo o mundo, a maneira de atuar e realizar-se, será diferente conforme as condições peculiares e o grau de civilização e cultura de cada país. Na Inglaterra, o trabalhismo é socialista. No Brasil, não poderia sê-lo pela ausência dos pressupostos.

A economia socialista é uma técnica, não um fim. Poderá dar, eventualmente, bons resultados em países evoluídos social e materialmente, mas daria resultados negativos em países como o nosso, que figura entre os mais atrasados do planeta. Será desnecessário esclarecer que nos referimos aqui a um socialismo do tipo do trabalhismo inglês e não a outras formas de socialismo.

A soma dos ganhos de todos os indivíduos de um país é o que poderemos chamar, de uma maneira simplista, a renda nacional, que não deve ser confundida com renda ou receita pública. O trabalhismo sustenta o princípio de que nenhum ganho é justo desde que não corresponda a uma atividade socialmente útil. Eis porque a renda nacional deve ser distribuída e aplicada de tal forma que se atenda a esse princípio. Nem sempre o que constitui um ganho legal é um ganho justo. No sistema da livre iniciativa, é difícil evitar essas injustiças na sua origem. Cumpre, por isso, ao Estado corrigi-las. E essa a função social precípua do Estado. Todo ganho deve estar sempre em função do valor social do trabalho de cada um. Onde há ganhos sem trabalho, há parasitismo e usura social.

Essa é a razão pela qual também poder aquisitivo e trabalho deveriam ser expressões equivalentes.

A renda nacional é resultado do trabalho produtivo. A distribuição dessa renda, porém, nem sempre é feita na proporção desse trabalho. E preciso, pois, que cada um dela participe na justa proporção do seu trabalho, isto é, na justa proporção dos benefícios com que contribuiu para a coletividade. Trabalho significa aqui qualquer forma de atividade socialmente útil e não apenas o trabalho assalariado. Onde há ganhos que não correspondam a um trabalho ou atividade útil, há, como observamos, usura social, o que significa, pura e simplesmente, que uns se locupletam à custa do trabalho de outros.

Poderíamos, pois, resumir os princípios gerais do trabalhismo nos seguintes termos:

a) o trabalho é a fonte principal e originária de todos os bens produzidos. A função destes é a satisfação de necessidades. O valor dos bens reside, portanto, na sua utilidade e no trabalho que concorre para produzi-los;

b) a coletividade humana é um sistema de cooperação. A cooperação realiza-se pelo trabalho e para que a cooperação de cada membro da coletividade se torne efetiva, é necessário que se traduza por uma atividade socialmente útil, isto é, que traga benefícios não apenas a quem exerce mas também aos demais membros da coletividade e contribua, por esta forma, para o aumento do bem-estar geral;

c) a forma de cooperação é um intercâmbio de trabalho. Quem de útil nada produz nada tem para permutar;

d) o poder aquisitivo deve ser a contrapartida do trabalho socialmente útil. Esse trabalho é o único e verdadeiro lastro da moeda. A posse de poder aquisitivo, que não deriva dessa forma de trabalho, representa uma apropriação injusta do trabalho alheio e caracteriza-se como usura social; e)o objetivo fundamental do trabalhismo deve ser a eliminação crescente da usura social e alcançar uma tal organização da sociedade onde todos possam realizar um trabalho socialmente útil de acordo com as suas tendências e aptidões, devendo a remuneração graduar-se pelo valor social desse trabalho, com a garantia de um mínimo dentro dos padrões da nossa civilização, para as formas de trabalho menos qualificado.

A função precípua do Estado deve ser hoje a realização da justiça social. Se a justiça social, como comumente se admite, se traduz por uma eqüitativa distribuição da riqueza, isto significa simplesmente que, garantido um mínimo fundamental, a participação de cada um no produto social (isto é, no acervo dos bens produzidos) deve estar em relação ao valor social do seu trabalho, isto é, ao grau de sua contribuição para a produção desses bens e para o bem-estar geral. Essa parece ser a essência do trabalhismo.

Há uma tarefa social, que incumbe à sociedade ou à organização e outra que é individual. A organização econômica e social deve assegurar um padrão objetivo mínimo, elevando-o sempre mais à medida que a ciência e a técnica criam novos meios de bem-estar. Deve-se assegurar a cada um a oportunidade efetiva (isto é, de meios) de ascender na escala dos padrões sociais de viver em segurança quando já não possa trabalhar. Ao indivíduo caberá utilizar os meios que são postos à sua disposição pela sociedade.

Vê-se, portanto, que o trabalhismo, quanto aos seus postulados e objetivos humanitários, é uma doutrina social: quanto aos meios e procedimentos para alcançar esses objetivos, é uma técnica econômica que se deverá socorrer dos dados e dos ensinamentos dos diferentes ramos da Economia. Politicamente, o trabalhismo é um movimento de opinião tendente a obter a consecução dos seus objetivos através da ordem e do mecanismo jurídico-constitucional, isto é, através dos poderes do Estado. Os objetivos finais do trabalhismo são os mesmos em todo o mundo. As soluções concretas é que podem variar de acordo com as circunstâncias de tempo e de lugar. Na realidade, o trabalhismo somente poderá encontrar a sua integral realização no dia em que os seus princípios dominarem em todas as grandes nações que controlam a vida internacional, o que determinará, necessariamente, a eliminação do armamentismo, que é uma das principais causas de usura social, de mal-estar e empobrecimento dos povos.

A cooperação que deve existir entre os membros de uma coletividade nacional deve existir também entre os membros da comunidade internacional. Os princípios são os mesmos, o que significa que o trabalhismo abrange também a ordem internacional.

Trabalhismo, Socialismo, Capitalismo

O trabalhismo não é, pois, necessariamente, um movimento socialista. Como vimos, o socialismo não é um fim, mas um meio, isto é, uma forma de organização econômica tendo em vista a eliminação da usura social.

Abstraindo das diferentes concepções socialistas - incompatíveis com os princípios cristãos quando têm caráter materialista - e considerando socialismo simplesmente a socialização dos meios de produção, de circulação e de troca, mediante uma planificação da economia, observamos que o sistema seria inexequível num país como o Brasil.

Devemos, pois, permanecer no sistema da iniciativa privada, isto é, no regime capitalista. Mas, se é conveniente que se mantenham em seus delineamentos gerais, a estrutura do regime capitalista, isso não significa que seja qualquer tipo de capitalismo que o trabalhismo possa admitir e defender. Em primeiro lugar, o trabalhismo brasileiro não poderia solidarizar-se com um capitalismo de caráter individualista e parasitário; em segundo lugar, há certas atividades e empreendimentos, certas riquezas e certas formas de poder econômico que devem ser socializados.

Nos sistemas individualistas, o capital visa exclusivamente o lucro, que poderá proporcionar a seus detentores possibilidades de consumo sem limites, à custa do produto social, isto é, do trabalho do proletariado. O trabalhismo não poderá admitir tal forma de capitalismo. Para o trabalhismo, o capital deve ser um conjunto de meios instrumentais ou aquisitivos, dirigidos e coordenados embora pela iniciativa e atividade privadas, tendo em vista o desenvolvimento da economia, e o bem-estar coletivo. Consequentemente, o lucro não deverá ser O produto da exploração do trabalhador, mas, deduzida a justa remuneração do empresário, deverá constituir aquela parte do produto social que é invertida para a criação de novas riquezas e produção de bens. O capital de caráter meramente especulativo e explorador não poderia encontrar guarida e tolerância no verdadeiro pensamento trabalhista.

O capital é um conjunto de meios destinados à produção, à circulação e à troca. Uma fábrica é capital, uma estrada de ferro também o é. Não se pode ser contra o capital, o que seria absurdo. O capitalismo, porém, é uma relação de propriedade ou de exploração do capital. Se essa propriedade ou essa exploração são exercidas contra o interesse coletivo, o capitalismo é, evidentemente, um mal que deve ser combatido. Na constituição do capital há sempre uma parcela de usura do trabalho, e que é representada por aquela parte que está cristalizada no aparelhamento produtor.

Se alguém por exemplo, por meio de um empréstimo, constrói e instala uma fábrica, esse empréstimo terá que ser amortizado com os lucros do empreendimento. Ora, o lucro representa a não remuneração de uma parcela de trabalho e um sacrifício do consumidor. Para simplificar a idéia, suponhamos que um sapateiro tome a seu serviço um oficial. Se lhe pagasse, como salário, o que ele realmente produz, o dono da oficina não teria resultado algum. Isso significa que, para que o sapateiro tenha lucro, é necessário que o empregado ganhe menos do valor que realmente produz.

Com relação ao lucro que invertido, essa usura existirá em qualquer sistema. O capital é uma acumulação de lucro, isto é, de trabalho não remunerado. No sistema socialista de economia, o capital não se constitui através do lucro ou rendimento privado, mas através de taxação. Ora, a taxação produz idêntico efeito, pois equivale a uma redução do salário nominal. Se alguém, por exemplo, percebe mil cruzeiros mensais, mas tem que pagar duzentos cruzeiros de impostos, o salário real estará reduzido a oitocentos cruzeiros.

Se o Estado socialista pagasse ao trabalhador o valor integral do trabalho, não poderia haver inversões, isto é, não seria possível constituir o aparelhamento produtor e os demais meios correlatos, isto é, o capital.

A parte do lucro, que é invertida, não representa uma injustiça social. Pode haver injustiça na parcela do lucro que é consumida pelo capitalista, sempre que o consumo exceda os limites razoáveis da remuneração devida à atividade empreendedora.

O problema, pois, não é o da existência ou supressão do lucro e sim o de sua aplicação.

O capitalismo, portanto (isto é, a exploração privada dos meios de produção, circulação e troca) será injusto na medida em que proporcione, a alguns, possibilidades de consumo sem limites, à custa do produto social, isto é, do trabalho; será nocivo, na medida em que, para alcançar essas possibilidades, use de métodos e processos anti-sociais; será, por fim, inconveniente na medida em que tumultue o processo econômico, dando lugar às crises periódicas ou ciclos conjunturais, que são uma conseqüência natural da liberdade de iniciativa e da livre concorrência.

E de perguntar como será possível corrigir, praticamente, as injustiças e inconveniências do regime capitalista.

Poder-se-á responder que, se não é possível eliminá-las, será sempre possível atenuá-las.

Taxar, por exemplo, os rendimentos, e aplicar o produto da taxação em inversões socialmente úteis será uma forma de canalizar o lucro e os rendimentos capitalistas para as suas verdadeiras finalidades. Taxar fortemente os artigos de luxo é, em geral, o supérfluo, e, com o produto da taxação custear serviços de assistência social, será outra forma de corrigir certas injustiças. Será uma maneira de obrigar os que podem adquirir o supérfluo a contribuir para resolver os problemas daqueles que não têm o necessário. E apenas isso que pretende o trabalhismo, isto é, tornar efetiva a solidariedade social.

Onde o sistema socialista de economia desse piores resultados que o capitalista, não haveria conveniência em substituir este por aquele. Suponhamos, por exemplo, que, numa fábrica, os operários ganhem, em média, x e o patrão lucre y. Com sua socialização, poder-se-á, sem dúvida, abolir o lucro, mas se a fábrica passar a ter uma administração pior, de modo que se encarecerá o custo da produção e do modo que a eliminação do lucro, nem aproveite ao operário nem ao consumidor, quais seriam as vantagens da socialização? Se a eliminação do lucro nem fizesse aumentar o salário do trabalhador, bem diminuísse o preço para o consumidor, a abolição do lucro seria perfeitamente inútil. A socialização só poderia dar resultados quando a administração daí empresa socializada pudesse ser mais eficiente do que a empresa privada. Para isso, porém, seria necessário um alto nível de educação social, que não existe ainda na maior parte dos homens.

A socialização integral dos meios de produção, no estado atual da humanidade, poderia trazer ainda outros inconvenientes, pois o Estado se tornaria todo-poderoso e seria difícil encontrar homens perfeitos para geri-lo. É certo que a tendência é para aumentar as funções do Estado, evoluindo da função simplesmente policial à função social e à função econômica. Essa evolução, porém, está condicionada a um maior grau de perfeição dos homens

Por outro lado, não será demais observar que, se a forma socialista da produção pode ser desaconselhada, não será para atender aos interesses capitalistas, mas para atender ao maior interesse da própria coletividade.

Será desnecessário esclarecer que há setores da economia onde a socialização ou a estatização se impõe. Não há hoje países onde impere o puro regime capitalista. Há países de economia exclusivamente socialista e países de economia mista.

PASQUALINI, Alberto. Bases e Sugestões para uma política social. Porto Alegre, O Globo, 1948.

A Sociedade Segundo o Trabalhismo, Alberto Pasqualini

A inflação resulta de uma desproporção, em dado momento, entre a renda produtiva e a renda improdutiva.

O SR. ALBERTO PASQUALINI - Em exposição anterior que tive a honra de fazer perante o Senado, procurei caracterizar a posição do trabalhismo, em face dos problemas econômicos fundamentais da coletividade, indicando, em termos amplos e genéricos, quais deveriam ser os seus objetivos e a sua política.

Sempre que me refiro a trabalhismo, não aludo a partidos trabalhistas, mais ao ideal trabalhista, que deveria ser o motivo de ação desses partidos.

Prosseguindo, hoje, nessas considerações, e procurando demonstrar ou justificar, ainda que superficialmente, esse objetivos, creio que poderia iniciar esta explanação com uma observação que, desde Aristóteles, constitui o lugar comum talvez mais glosado por sociólogos, economistas e filósofos que se ocupam da sociedade, dos fatos e das relações que nelas se desenvolvem.

Não me animaria a dizer que o homem é um animal essencialmente social; mas poder-se-ia relembrar, com Aristóteles, a razão pela qual o homem vive em sociedade, razão que reside, precisamente, na circunstância de não ser autossuficiente. Afirmou o filósofo que aquele que pudesse prescindir do convívio e do comércio dos mais homens, ou porque de nada precisasse, ou porque se bastasse a si mesmo, não pertenceria à coletividade humana: ou seria um bruto ou seria um Deus.

A Sociedade segundo o Trabalhismo

Para o trabalhismo a sociedade humana deve ser a organização da cooperação e da solidariedade entre os indivíduos que a constituem. O que cumpre é que estabeleçam os termos e condições dessa cooperação para que se eliminem todas as formas de exploração e se assegure o que denominamos “justiça social”.

A forma individual da cooperação é o trabalho, isto é, uma atividade que possa ser útil aos demais e que, em consequência, encontre na atividade destes uma correspondência de benefícios. A cooperação, base da sociedade, se caracteriza, portanto, por um intercâmbio de trabalho ou de serviços.

Tomo sempre a palavra “trabalho” no sentido de uma atividade econômica e socialmente útil, de uma atividade que produza ou contribua para produzir bens e serviços que contenham alguma utilidade para os demais membros da coletividade e possam, por isso mesmo, ser permutados por bens e serviços oriundos de atividade da mesma natureza ou de outras formas de trabalho.

O agiota, o açambarcador, o monopolista, o especulador exercem atividades, mas não poderíamos considerá-las e classificá-las como formas de trabalho, porque “trabalho” por definição, é uma atividade socialmente útil.

Por outro lado, trabalho não é apenas o trabalho físico. Não é apenas uma atividade em que se emprega predominantemente a energia muscular, mas qualquer gênero de atividade de que possa resultar um benefício econômico, não apenas para quem a exerce, mas também para os demais membros da coletividade.

Sabemos que, quanto mais sensos e evoluídos os agrupamentos humanos, maior é a divisão do trabalho e a diferenciação das funções econômicas que neles se processam. Nas sociedades modernas, esse intercâmbio, justamente em razão da crescente divisão e especialização do trabalho, assume uma feição microtônica (se me posso exprimir assim), pois no atual sistema de produção, centenas senão milhares de pessoas participam, por vezes, da criação de uma única utilidade, de modo que a contribuição individual é infinitesimal na unidade, distribuindo-se por um grande número delas.

Isso significa que, à medida que se opera a divisão do trabalho, mais complexa se torna a trama das relações e dos vínculos de dependência econômica entre os indivíduos. Os lermos do intercâmbio perdem as características individuais para serem regidos pelas leis econômicas dos fenômenos de massa.

Se a vida em sociedade se caracteriza como um intercâmbio de trabalho ou de serviços, parece que se poderia assentar, como princípio básico da cooperação e da solidariedade a necessidade de que esse intercâmbio se realize um termos de uma equivalência de valores. Onde alguns pudessem beneficiar-se do trabalho de outros sem uma prestação equivalente de trabalho, não haveria eqüidade e a sociedade deixaria, então, de ser a organização da cooperação e da solidariedade para se transformar na organização da exploração e da injustiça.

Onde há ganhos sem trabalho correspondente, isto é, sem a prestação de serviços que os justifiquem, na base de uma reciprocidade de valores, há parasitismo e exploração social.

Nesse grande mercado de serviços que é a sociedade humana, quem de útil nada produz, nada pode ter para oferecer e, portanto para permutar. Logo, todo ganho obtido nessas condições poderá representar uma apropriação do valor do trabalho alheio.

Os ganhos e remunerações devem ser a contrapartida de uma atividade socialmente útil e devem estar em proporção à utilidade que dela resultou para os demais membros da coletividade.

Esta é a tese fundamental, que está para o trabalhismo como o postulado de Euclides está para a geometria euclidiana.

Eis por que poderíamos reduzir a três os objetivos finais do trabalhismo: primeiro, organizar verdadeiramente a sociedade, na base da cooperação e da solidariedade; segundo, em consequência, todas as formas de exploração econômica e social; terceiros, ser a cada um os meios de imprimir ao seu trabalho o maior coeficiente de utilidade social, tornando-se credor da remuneração correspondente.

Duas ordens de Atividades: Produtiva e Improdutiva

Dentro dessa ordem de considerações, poderíamos, de um modo geral, dividir a sociedade em dois grandes grupos: o grupo dos que cooperam com trabalho ou atividade socialmente útil, que denominaram o grupo A; e o grupo dos que não contribuem com atividade dessa natureza, ou porque não trabalham e são simplesmente parasitas, ou porque a atividade que exercem não tem utilidade social, não ocorre, nem direta nem indiretamente, para aumentar as condições e os meios de bem-estar. Denominaremos a esse grupo, o grupo B. Dele ficam naturalmente excluídos os que, por este ou aquele motivo, não podem trabalhar.

O grupo A poderia ser designado como produtivo; o grupo B, como grupo improdutivo.

Sentido das palavras “Produtivo” e “Improdutivo”.

Desejo esclarecer e caracterizar o sentido em que são tomadas, para efeito dessa classificação, as palavras “produtivo” e “improdutivo”, “produtividade”, e “improdutividade”, porque têm elas significações diversas, na linguagem dos economistas.

Para os fisiocratas, por exemplo, “produtivo” era apenas o trabalho aplicado à terra. Entendiam que o trabalho de um artesão cobria apenas o custo da produção e o salário de sua subsistência, ao passo que o trabalho do agricultor cobria o custo da produção, o salário de sua subsistência, produzido ainda um “excedente”, que era o rendimento líquido do proprietário da terra. Consideravam a indústria e o comércio em certo sentido, como atividades improdutivas. Tomou-se célebre a máxima de Turgot: “Só o agricultor produz algo mais de que o salário do seu trabalho. E, portanto, a única fonte de riqueza”.

Para Adam Smith a produtividade do trabalho residia na circunstância de incorporar à matéria sobre que se exerce um valor adicional, transformando-a em mercadoria. Assim, o artesão, na manufatura que produz, acrescenta ao valor dos materiais o valor do seu salário e o lucro do patrão. O trabalho, por essa forma, como que se fixa e se materializa em uma mercadoria de certa duração, que poderá ser vendida, pondo em movimento outra quantidade de trabalho equivalente. Segundo a tese de Smith, portanto, a atividade dos trabalhadores empregados em uma fábrica de batom seria produtiva, ao passo que o trabalho de um empregado doméstico ou de um médico seria improdutivo.

Outros economistas clássicos, como Stuart Mill, ampliam o conceito de trabalho produtivo, entendendo como tal o trabalho que se aplica em criar utilidades permanentes, que se incorporem a seres animados ou inanimados.

Em geral, para os economistas clássicos, produtivo é o trabalho que contribui, direta ou indiretamente, para a criação de riqueza material. O trabalho empregado para salvar um amigo, diz Mill, não é produtivo, a não ser que ser trate de um trabalhador que produza mais do que consome.

Analisando essas concepções, observava Marx que, segundo a ideia capitalista, trabalho produtivo é o trabalho assalariado que produz a mais valia, isto é, que além de produzir o valor correspondente à subsistência do trabalhador ou força do trabalho, produz um excedente, que é o lucro do capitalista.

Realmente, para o empregador capitalista, o trabalho do operário somente é produtivo quando produz algo mais do que o valor do próprio salário. Do contrário, não teria interesse em tê-lo ao serviço.

Costuma-se também falar em produtividade do trabalho em outro sentido. Para uma determinada quantidade e tipo de equipamentos, isto é, de capital, a produção per capita pode atingir o seu ponto máximo com um determinado volume de ocupação ou número de trabalhadores. Daí por diante, aumentando-se esse número, poderá haver aumento da produção em valores absolutos, não, porém, em valores relativos, isto é, a produção per capita diminuirá. Diz-se então que a produtividade marginal do trabalho decresce, entendendo-se, por produtividade marginal, o acréscimo de produção resultante da adição de uma unidade de trabalho. A mesma noção de produtividade física se pode aplicar ao capital. Se nos referirmos ao dinheiro, a produtividade significará um aumento ou decréscimo de lucro resultante de uma inversão adicional. Esses fatos são rotulados pelos economistas com o nome de “lei dos rendimentos decrescentes”.

Mas não é um nenhum dos sentidos indicados que estou empregando a palavra “produtividade”, neste momento. Com a expressão “atividade produtiva” pretendo simplesmente significar atividade que concorre para a produção de utilidades e serviços destinados a satisfazer necessidade e desejos humanos e à criação de meios de bem-estar. Creio que se poderia adotar a fórmula de um economista moderno Gustav Cassel: para que um serviço se possa considerar econômico ou produtivo, o essencial é que contribua direta ou indiretamente para satisfazer necessidade humanas.

Nessas condições, a atividade produtiva tanto se pode aplicar à produção de bens de consumo e uso diretos, como à produção de bens de consumo e uso indiretos, isto é, à criação de meios instrumentais de produzir.

As atividades empregadas na agricultura, na indústria, nos transportes são essencialmente produtivas. A intermediação, nos limites em que se presta um serviço necessário, dentro do atual sistema de organização econômica, poderá considerar-se indiretamente produtiva. Deixará de sê-lo todas as vezes em que houver excesso e ultrapassar as exigências da circulação ou esteja em oposição aos interesses dos produtores e consumidores. As atividades de mera especulação deverão ser consideradas absolutamente improdutivas.

As atividades compreendidas no conceito de serviço público poderão ser direta ou indiretamente produtivas na justa medida em que forem reclamadas pelas necessidades imperativas da organização política e administrativa da coletividade, condicionando, por essa forma, a possibilidade e a segurança das demais atividades ou contribuindo para a sua maior produtividade. Fora dos limites dessas exigências, serão atividades improdutivas. Todo excesso de burocracia é absolutamente improdutivo.

O critério da produtividade nem sempre é um critério absoluto, mas relativo, nem é um critério abstrato, mas concreto, devendo-se decidir, em face de condições e circunstâncias particulares, se determinada forma de ocupação é produtiva ou improdutiva. Trata-se simplesmente de um princípio de orientação.

Há atividades essencialmente improdutivas mas de que nem sempre podemos Tais são, por exemplo, as que se relacionam com a defesa militar do país.

Caracterizado por essa forma o sentido em que estou empregando a palavra produtivo distinguir, no grupo A, grupo produtivo, aqueles cujas remunerações são inferiores ao valor social do trabalho produzido e neste caso está a grande massa dos assalariados; e aqueles cujas remunerações ultrapassam esse valor e nesse caso está o grupo capitalista. Na parte excedente, essas remunerações representarão ganhos sem causa, um enriquecimento indevido e, portanto, uma injustiça no sistema da distribuição.

Há porém, um fato fundamental: tanto os componentes do grupo A, como do Grupo B consomem bens e serviços que são o resultado do trabalho produtivo. Se consomem, é porque dispõem de poder aquisitivo. Ora, possuir meios de aquisição sem ter prestado um trabalho correspondente ao montante desses meios, é o que precisamente caracteriza uma forma de exploração. Poderíamos, pois, formular este princípio: o coeficiente de exploração existente em determinada coletividade é proporcional aos ganhos obtidos improdutivamente. E poderíamos ainda afirmar como corolário, que o bem-estar, expresso no grau médio de satisfação das necessidades dos integrantes de uma coletividade, é inversamente proporcional ao coeficiente de exploração social, isto é, aos ganhos improdutivos.

Consequências da desproporção entre atividades produtivas e improdutivas

Poderia, à primeira vista, parecer que a distinção entre atividades, inversões e ganhos produtivos e improdutivos tem um caráter meramente acadêmico, tanto que dela não se ocupa a maioria dos economistas modernos, que se limitam, em geral, a desenvolver a teoria da produtividade marginal do trabalho, do capital e do dinheiro.

Na realidade, porém, não é assim, pois que a proporção entre essas duas categorias de ganhos e inversões, tal seja o grau de desenvolvimento técnico-econômico de um país e o nível de ocupação, tem grande influência nesse mesmo desenvolvimento, no padrão médio de vida, na distribuição da riqueza produzida e no curso dos processos inflacionários, os quais, como procuraremos demonstrar, estão em função da forma de composição da renda nacional.

Composição da renda nacional

Todo trabalho ou atividade se traduz, economicamente, por uma forma de remuneração ou ganho, ordinariamente expressos em moeda. A soma total das remunerações e dos ganhos em um país é o que constitui e se pode denominar, de um modo simplista, renda nacional.

O estudo da formação, distribuição, composição e aplicação da renda nacional é um dos capítulos mais importantes da economia.

Não desejo deter-me aqui no exame das diversas maneiras de conceituar a renda nacional, até porque para isso me faltariam conhecimento. Bastará observar que existem vários critérios para defini-la e determiná-la. Costuma-se, em geral, considerar a renda nacional sob três aspectos diferentes: como valor total do resultado ou produto líquido das atividades econômicas em um determinado período, e teremos então a renda produzida; como valor total das remunerações ou pagamentos aos fatores da produção, compreendendo, portanto, salários, ordenados, juros, arrendamentos, lucros, etc. e será então a renda paga; como valor total dos bens e serviços consumidos, mais as inversões líquidas, e teremos a renda consumida.

Esta é a definição que encontramos no relatório referente à “Estimativa da Renda Nacional no Brasil”, elaborado por Derksen, chefe da seção de estatística da renda nacional da ONU, com a colaboração de uma equipe de economistas nacionais.

Ousaria fazer aqui uma observação. Se conceituarmos a renda nacional como some total das remunerações aos fatores da produção, não sei como poderíamos incluir nesse conceito as remunerações dos elementos estranhos à produção, isto é, os ganhos que não derivam de uma atividade produtiva.

Por isso, prefiro definir a renda nacional simplesmente como a soma total das remunerações ou ganhos, quer se originem de atividades produtivas, quer decorram de atividades não economicamente produtivas.